Alors que les missiles israéliens frappent jusqu’à Doha et que les alliances régionales se recomposent, une question vertigineuse s’impose : Israël est-il en train de provoquer l’unité du monde arabe… à ses propres dépens ? Entre expansion militaire et isolement diplomatique, Tel-Aviv joue sa survie dans un Moyen-Orient au bord du basculement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

Tel-Aviv, 15 septembre 2025 – Dans un Moyen-Orient en ébullition, où les frappes israéliennes résonnent de Gaza à Doha, une question lancinante hante les chancelleries et les rues : Israël est-il engagé dans une guerre totale contre le monde arabe ? Et si ce dernier, fracturé par des décennies de divisions, parvenait enfin à s’unir, quel sort réserverait-il à l’État hébreu ?

Pourquoi la communauté internationale observe-t-elle, impuissante ou complice, le Premier ministre Benjamin Netanyahou tracer ce que l’on qualifie de plus en plus ouvertement de « suicide Etatique » ? Et surtout, que gagne-t-il à attiser ces conflits avec ses voisins ? Ces interrogations, loin d’être rhétoriques, dessinent les contours d’une région au bord du gouffre, où les alliances d’hier volent en éclats et où les victoires militaires d’Israël masquent une vulnérabilité croissante.

L’Éclatement des Fronts : Israël face à une mosaïque d’adversaires

Historiquement, les conflits arabo-israéliens – de 1948 à la guerre des Six Jours en 1967, en passant par Yom Kippour en 1973 – ont opposé Israël à des coalitions arabes unies. Aujourd’hui, en 2025, la donne a changé. En effet, Israël n’affronte plus une armée arabe monolithique, mais un réseau d’adversaires, qu’ils soient directs ou non étatiques, souvent soutenus par l’Iran. Cependant, l’escalade récente évoque une guerre élargie contre l’ensemble de la région arabe.

Depuis l’attaque du 7 octobre 2023, Israël a multiplié les fronts :

- Gaza reste un champ de ruines, avec plus de 54 000 morts palestiniens selon le ministère de la Santé local.

- Le Liban a subi une invasion terrestre contre le Hezbollah en octobre 2024, causant plus de 2 000 morts et 1,2 million de déplacés.

- La Syrie, après la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, fait l’objet de frappes massives, près de 480 en mars 2025 seul, et d’une occupation partielle du Golan élargi.

- Le Yémen, via les Houthis, a vu son aéroport de Sanaa rasé en mai et août 2025.

- Le coup de théâtre est survenu le 9 septembre 2025, lorsque des missiles israéliens ont frappé Doha, au Qatar, tuant cinq membres du Hamas et un officier qatari lors de négociations de cessez-le-feu. Cet acte, qualifié de « terreur d’État » par le Premier ministre qatari, a violé la souveraineté d’un allié américain et médiateur clé.

Dès lors, peut-on parler d’une guerre contre le « monde arabe » ? Pas au sens classique : les États du Golfe, jadis hostiles, avaient normalisé leurs relations via les Accords d’Abraham en 2020. Toutefois, l’attaque sur Doha a reconfiguré Israël comme « la plus grande menace à la stabilité régionale », surpassant même l’Iran pour les monarchies du Golfe.

Netanyahou un déstabilisateur commun

Les États arabes, autrefois divisés entre sunnites et chiites ou entre sunnites et l’Iran, voient maintenant en Netanyahou un déstabilisateur commun. La guerre d’Israël contre l’Iran en juin 2025 – une victoire tactique avec l’aide américaine – n’a pas apaisé les tensions, mais les a exportées, rendant les cieux arabes « conquis » par les drones israéliens.

En clair, Israël n’est pas en guerre contre un bloc arabe uni, mais contre une mosaïque de groupes proxies (Hamas, Hezbollah, Houthis) et d’États affaiblis. Cette asymétrie favorise militairement Tel-Aviv – qui dispose d’une supériorité aérienne et nucléaire – mais l’isole diplomatiquement. L’ONU a condamné unanimement les frappes sur Doha, et même les États-Unis, sous l’administration Trump, expriment une « insatisfaction » sans pour autant freiner l’escalade.

L’Unité Arabe, l’équation fatale ?

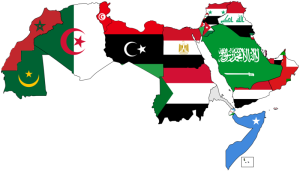

Et si le monde arabe, ce géant endormi de 400 millions d’habitants et de 4 000 milliards de dollars d’actifs souverains, se réveillait ? L’idée n’est plus un fantasme : l’attaque sur Doha a catalysé une unité inédite. Le 14 septembre 2025, un sommet arabo-islamique d’urgence à Doha – réunissant la Ligue arabe (22 États) et l’Organisation de la coopération islamique (57 pays) – a condamné Israël et menacé d’abroger les Accords d’Abraham. Des leaders comme Mohammed ben Salmane (Arabie saoudite) et Cheikh Mohammed ben Zayed (Émirats) ont afflué à Doha, tandis que l’Égypte et la Jordanie ferment les yeux sur les survols israéliens pour la première fois.

| Scénario d’unité arabe | Conséquences pour Israël | Exemples historiques |

| Économique : Embargo pétrolier ou fonds souverains (4T$) contre Israël/USA | Isolement financier ; PIB israélien (-20% en 6 mois) | Choc pétrolier 1973 : Israël perd 10% de croissance |

| Militaire : Coalition défensive (Égypte, Jordanie, Syrie) | Front multi-États ; épuisement des réserves (nucléaire comme dernier recours) | Guerre du Kippour 1973 : Israël à deux doigts de la défaite |

| Diplomatique : Rejet de normalisation ; soutien à la CPI contre Netanyahou | Mandats d’arrêt exécutés ; paralysie ONU | Résolution ONU 2024 : 125 pays pour des mandats d’arrêt contre Netanyahou |

| Humanitaire : Ouverture forcée de Rafah ; aide massive à Gaza | Pression morale et internationale ; effondrement du narratif « antiterroriste » | Flottille de Gaza 2010 : Image d’Israël ternie mondialement |

Unité – improbable mais pas impossible

Une telle unité, improbable mais non impossible, comme l’illustre l’appel des Houthis à une « solidarité islamique » derrière l’Iran, pourrait être fatale. Israël, avec ses 10 millions d’habitants et une économie dépendante des exportations (tech, diamants), survivrait militairement grâce à son arsenal nucléaire. Mais politiquement et démographiquement, ce serait l’apocalypse : une coalition arabe unie, renforcée par l’Iran, pourrait imposer un blocus naval, cybernétique ou économique, forçant Tel-Aviv à des concessions radicales. Historiquement, l’unité arabe a toujours été le talon d’Achille d’Israël. Aujourd’hui, avec des drones saoudiens et des F-35 émiratis, l’équation change. Israël pourrait « gagner » une guerre courte, mais perdre la paix sur le long terme, menant à un État binational ou à une partition forcée.

Le silence des puissances : Un jeu à haut risque pour Israël

L’Occident, pilier d’Israël, semble paralysé. Les États-Unis, en dépit de 22,76 milliards de dollars d’aide militaire depuis 2023, n’ont pas stoppé les offensives. Trump, réélu en 2024, a même rejoint les frappes sur l’Iran en juin 2025, qualifiant la guerre de « 12 jours » triomphale. Pourquoi ? Géopolitique : Israël est un rempart contre l’Iran, et freiner Netanyahou risquerait de raviver l’isolationnisme américain post-Afghanistan. L’Europe, pour sa part, condamne verbalement – Macron parle de « désastre » pour Gaza City en août 2025 – mais dépend du gaz israélien et craint une migration massive.

De même, l’inaction arabe est plus cynique : Riyad et Abou Dabi considèrent l’Iran comme leur ennemi numéro un, tandis que l’Égypte négocie un méga-contrat gazier de 35 milliards avec Israël en dépit de la situation à Rafah. Mais l’attaque sur Doha a fissuré ce statu quo : les fonds souverains pourraient maintenant sanctionner, et la Ligue arabe pousse pour une « réponse collective » – qu’il s’agisse d’un embargo aérien ou de boycotts commerciaux. Le monde « observe » car Netanyahou exploite habilement les divisions : sunnites contre chiites, Arabes contre Perses. C’est la raison pour laquelle, sans unité, les condamnations restent lettre morte.

La survie par le chaos : La stratégie de la dernière chance de Netanyahou

Netanyahou, 76 ans, est un survivant. Au pouvoir depuis 2023 malgré des procès pour corruption (reportés de 14 mois par la guerre), il tire un bénéfice clair des conflits : « sa survie politique ». La guerre de Gaza, prolongée malgré un cessez-le-feu en janvier 2025, lui a valu 83 % d’approbation juive après les frappes sur l’Iran en juin. Les gains tactiques sont multiples :

- Coalition intacte : Ses alliés d’extrême droite (Smotrich, Ben-Gvir) exigent l’annexion de la Cisjordanie et de Gaza City ; céder ruinerait son gouvernement minoritaire.

- Victoires symboliques : La défaite du Hezbollah, la chute d’Assad et les frappes sur l’Iran, visant à « changer le visage du Moyen-Orient », boostent son image de « sauveur ».

- Report judiciaire : La guerre suspend ses audiences ; en février 2025, il a réduit ses témoignages, invoquant la « sécurité nationale ».

- Avantage électoral : Les sondages post-Iran montrent une hausse du Likoud ; une élection anticipée en automne pourrait le sauver.

Cependant, c’est un pari suicidaire : 67 milliards de dollars de coûts pour Israël d’ici fin 2025, 400 000 manifestants en août contre la guerre, et des mandats d’arrêt de la CPI pour crimes de guerre. Netanyahou gagne du temps, mais pas de la légitimité, au risque d’un effondrement interne ou d’une coalition arabe vengeresse.

Une paix introuvable : Le Moyen-Orient entre implosion et espoir

Israël n’est pas en guerre totale contre le monde arabe, mais son expansionnisme, de Gaza à Doha, est en train de forger un ennemi commun. Une unité arabe, catalysée par ces outrages, pourrait submerger Tel-Aviv non par les armes, mais par l’asphyxie économique et diplomatique. Le monde observe, divisé, mais le vent tourne : les sommets à Doha et les appels à l’unité musulmane en sont la preuve. Netanyahou, maître du chaos, gagne sa survie politique mais hypothèque l’avenir d’Israël.

La question est donc de savoir si Israël peut encore changer de cap. Pour une paix viable, l’État hébreu doit s’engager sur la voie d’un « jour d’après » impliquant l’Autorité palestinienne, et non le Hamas, avec un horizon de deux États, un projet réclamé par 125 pays à l’ONU. Si cette voie n’est pas choisie, le suicide politique de Netanyahou pourrait bien devenir national, plongeant le Moyen-Orient, ce kaléidoscope de haines, dans un chaos encore plus profond.

Dans quel scénario le peuple israélien pourrait-il enfin se révolter contre cette politique destructrice ?