Togo : un pas décisif vers l’autonomie contraceptive avec la clôture de DMPA-SC phase 3

Dans la vibrante capitale togolaise, Lomé, ce 25 juin 2025, s’est tenu un rendez-vous d’envergure : la cérémonie de clôture de la troisième phase du projet DMPA-SC, porté par l’Injectables Access Collaborative. Sous l’égide de Jhpiego et en synergie avec le ministère de la Santé togolais, cet événement a rassemblé les artisans d’une révolution discrète, mais puissante : l’élargissement de l’accès à la contraception injectable DMPA-SC, et notamment à son auto-injection. Cette étape, loin d’être un épilogue, consacre le Togo comme un phare de l’innovation en planification familiale dans l’espace francophone ouest-africain.

DMPA-SC : Quand l’auto-injection transforme l’accès à la contraception.

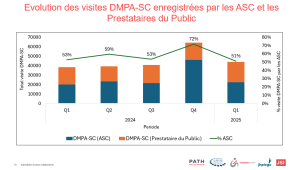

Depuis son lancement, le projet DMPA-SC, ou Sayana Press, a métamorphosé l’accès à la contraception au Togo. Cette méthode injectable, administrable par les femmes elles-mêmes après formation, offre une autonomie inédite, particulièrement pour celles vivant en zones reculées ou souhaitant une discrétion accrue. Par ailleurs, lors de la cérémonie, Yaba Essien, responsable pays de Jhpiego, a révélé un chiffre éloquent : plus de la moitié des utilisatrices de DMPA-SC ont été recrutées par des agents de santé communautaires (ASC). D’ailleurs, ce chiffre prouve leur rôle pivot dans la capillarité du programme. Cette approche, ancrée dans les réalités locales, a permis de toucher des femmes jusque-là éloignées des services de santé.

Togo, leader régional de la planification familiale

Togo, leader régional de la planification familiale

Le Togo, membre éminent du Partenariat de Ouagadougou, s’est distingué par son engagement indéfectible, salué par Célestin Compaoré, directeur régional de l’Access Collaborative pour l’Afrique francophone. « Le Togo a su aligner ce projet sur ses priorités nationales, franchissant des jalons décisifs », a-t-il déclaré. Parmi les avancées notables, on compte l’extension des services DMPA-SC aux pharmacies et l’initiation de l’auto-injection par les ASC. En plus, ces progrès témoignent d’un environnement politique favorable, patiemment façonné au fil des trois phases du projet. Le Dr Agossou, représentant le ministère de la Santé, a quant à lui souligné l’adaptabilité des interventions, qui ont su épouser les dynamiques togolaises pour maximiser leur impact.

L’Avenir de la contraception : Vers une autonomie universelle au Togo

L’Avenir de la contraception : Vers une autonomie universelle au Togo

Cette troisième phase, baptisée AC3.0, ne se contente pas de célébrer les acquis. En effet, elle ouvre des perspectives ambitieuses : renforcer l’intégration de DMPA-SC dans le système de santé, élargir la formation des prestataires, et pérenniser l’accès au produit. Les recommandations issues de cette rencontre, fruit d’un dialogue constructif entre partenaires, visent à consolider ces progrès. De surcroît, elles veillent à ce que l’autonomie contraceptive des Togolaises ne soit pas un privilège, mais un droit universel.

Lomé, capitale de l’espoir : Une nouvelle ère pour la santé reproductive

À Lomé, ce 25 juin, le rideau s’est baissé sur une phase, mais la scène reste illuminée. Le Togo, par son audace et sa vision, trace une voie où la santé reproductive des femmes s’émancipe, une injection à la fois, vers un avenir plus équitable et souverain. Ainsi, le pays prouve qu’avec un engagement fort, l’innovation en santé peut transformer durablement la vie des femmes et des communautés.