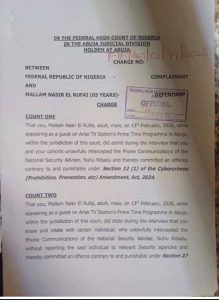

Kano (Nigeria), 20 février 2026 – La ville commerciale de Kano, dans le nord du Nigeria, est de nouveau le théâtre d’un violent incendie. Ce vendredi matin, un brasier a ravagé une partie du marché Fatima Simra Multi-Purpose situé dans le quartier de Dakata, détruisant au moins une cinquantaine de boutiques et plongeant de nombreux commerçants dans l’incertitude.

Cet événement survient à peine une semaine après un sinistre encore plus dévastateur qui avait consumé une grande partie du Singer Market, l’un des plus importants centres de commerce de la ville. L’écho de ces deux incendies successifs suscite une profonde inquiétude au-delà des frontières nigérianes.

Une ville marchande à vif

Les flammes ont pris tôt ce vendredi vers 5 h 40, surprenant des dizaines d’artisans et petits commerçants spécialisés dans la production d’huile végétale, le recyclage de plastique ou de nylon, ainsi que d’autres activités génératrices de revenus. Les témoignages recueillis indiquent que le feu s’est propagé avec une rapidité inquiétante, alimenté par des matériaux hautement inflammables.

« Dès que les flammes ont commencé, c’était trop tard pour intervenir, le feu avançait plus vite que nous », confie Dauda Haruna Chula, président du comité de lutte contre l’incendie du marché, qui a confirmé la destruction d’au moins cinquante boutiques.

Les sapeurs-pompiers de l’État de Kano se sont mobilisés pour maîtriser l’incendie, mais au moment où nous écrivons ces lignes, les causes exactes de l’incident et l’ampleur totale des pertes matérielles restent encore inconnues.

Après Singer Market, un nouveau coup dur

Ce nouvel incendie s’ajoute à un panorama déjà sombre : il y a quelques jours, un brasier a ravagé le Singer Market, détruisant plus de 1 000 boutiques et affectant des milliers de commerçants dont les activités sont essentielles à l’économie locale.

Ce marché, reconnu comme l’un des principaux hubs de marchandises de la région nord-ouest nigériane, a vu ses pertes estimées à plusieurs milliards de nairas, entraînant une onde de choc dans les chaînes d’approvisionnement vers d’autres États et pays voisins.

Après ce premier sinistre, les autorités ont promis des mesures d’aide financière et logistique : ainsi le gouvernement fédéral nigérian et plusieurs gouverneurs ont débloqué près de 8 milliards de nairas (soit plusieurs millions de francs CFA) pour venir en aide aux victimes et relancer les activités commerciales.

Crainte et appel à la prévention

Les commerçants, déjà marqués par le premier incendie, vivent dans l’angoisse d’un nouveau coup dur. « Nous avons perdu nos outils de travail, notre capital et nos biens personnels », confie un vendeur présent sur les lieux, qui préfère rester anonyme. « Comment relancer nos activités dans ces conditions ? »

Outre les pertes matérielles, ces brûlures successives soulèvent des questions sur la sécurité des infrastructures commerciales, l’accès des pompiers aux zones densément bâties et la prévention des risques dans des marchés où l’activité humaine et les matériaux combustibles s’entremêlent dangereusement.

Des pistes d’enquête et des répercussions régionales

Les autorités locales n’ont pas encore déterminé l’origine exacte des flammes, mais elles ont annoncé qu’elles mèneront une enquête approfondie dès qu’elles auront entièrement sécurisé les lieux. Dans le passé, des courts-circuits, le mauvais stockage de carburants et l’absence de dispositifs de sécurité incendie ont souvent provoqué des sinistres similaires à Kano et dans d’autres grandes villes commerçantes d’Afrique de l’Ouest.

Pour les acteurs économiques du Togo et de la sous-région, ces événements rappellent la vulnérabilité des chaînes de valeur informelles liées aux grands marchés transfrontaliers. Le bon fonctionnement des échanges passe aussi par des normes de sécurité rigoureuses, une meilleure planification urbaine et des services d’urgence mieux équipés.

Un brasier symbolique

Au-delà des pertes immédiates, ces deux incendies successifs font apparaître une autre urgence : la nécessité de repenser la sécurité dans les centres commerciaux populaires, véritables poumons économiques de milliers de foyers.

Si Kano est un moteur du commerce dans le nord du Nigeria et un point de convergence de nombreux produits vers le Togo, le Niger ou le Burkina Faso, les incendies à répétition pourraient avoir un effet domino, affectant la circulation des marchandises, les revenus des familles et même la confiance des investisseurs régionaux.

Alors que la ville tente de tourner la page de ces tragédies, la communauté commerçante et les autorités locales sont confrontées à une double équation : reconstruire et prévenir.