Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, assure que la Côte d’Ivoire a choisi la voie diplomatique et de la négociation.« Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d’évolutions. Pour la première fois, une délégation ivoirienne s’est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir des échanges avec les autorités maliennes », a dit mercredi M. Amadou Coulibaly, à l’issue du premier Conseil des ministres de l’année 2023.

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense de la Côte d’Ivoire, Téné Birahima Ouattara, qui conduisait le jeudi 22 décembre 2022, une délégation de haut niveau, a évoqué un mémorandum d’accord entre les autorités maliennes et ivoiriennes qui devrait servir de base pour la libération des soldats ivoiriens.

M. Amadou Coulibaly a fait savoir que ce mercredi 4 janvier 2023, le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans la crise, était au Mali, exhortant les Ivoiriens à « faire confiance au chef de l’Etat » dans cette affaire, où « la Côte d’Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation et de la voie diplomatique ».

« Nous restons résolument engagés dans cette voie. Le chef de l’Etat s’est (d’ailleurs) montré optimiste (dans son message du nouvel an), je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fassent confiance au chef de l’Etat et gardent le même optimisme », a-t-il insisté.

« Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice, même ici en Côte d’Ivoire, il n’y a pas de raison que nous commentons des décisions de justice à l’étranger », a poursuivi le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé ce mercredi à Bamako pour une « visite d’amitié et de travail » de 24 heures. Médiateur dans la crise entre les deux pays, il discutera inéluctablement de l’affaire des soldats ivoiriens détenus, aux fins de trouver une issue favorable.

Dans son discours à la veille du nouvel an, M. Alassane Ouattara a déclaré que ses pensées allaient particulièrement à l’endroit des 46 soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Il s’est félicité de la libération des trois soldates en septembre tout en espérant que « les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien ».

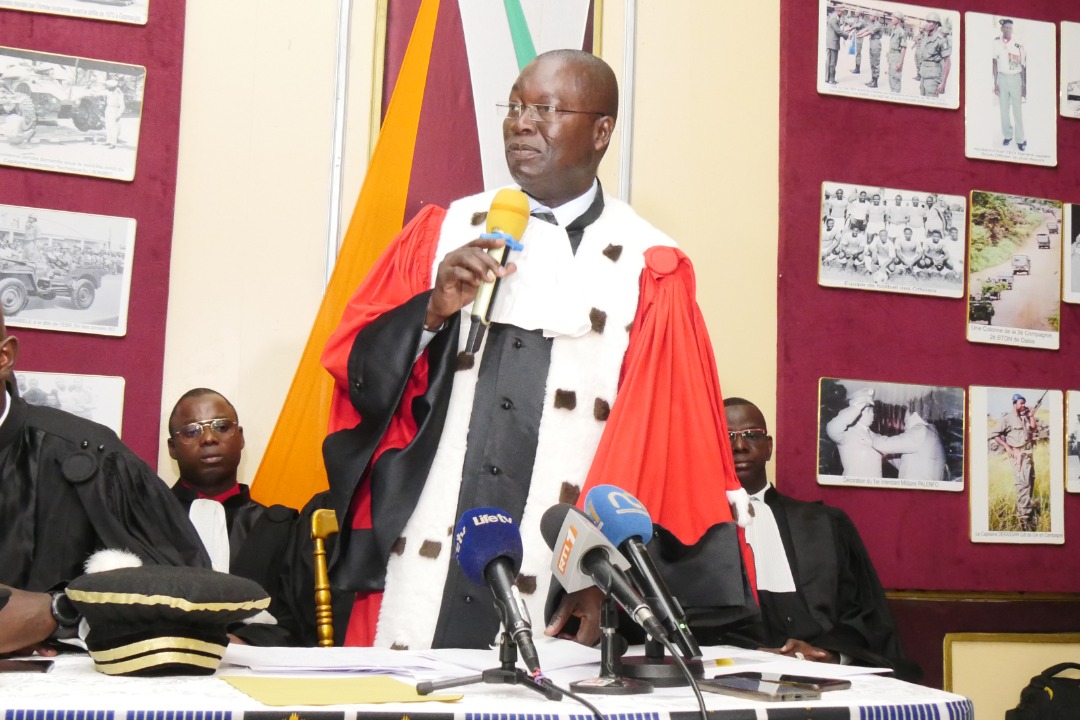

Les 46 soldats ivoiriens, détenus à Bamako et accusés d’être des « mercenaires », ont été condamnés le vendredi 30 décembre à 20 ans de prison. Les trois soldates libérées en septembre 2022 ont, elles, écopé de la peine de mort par contumace.