Lomé : Le coup d’envoi de la Caravane CEDEAO 2025 pour les femmes commerçantes transfrontalières

Lomé, 9 juillet 2025 – Sous les lustres imposants de l’Hôtel 2 Février à Lomé, du 4 au 6 juillet 2025, une étincelle d’espoir s’est allumée pour les femmes commerçantes transfrontalières du Togo et d’au-delà. La ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la Femme, Prof. Kossiwa Zinsou-Klassou, a lancé la Caravane CEDEAO 2025, une initiative ambitieuse visant à doter les petites commerçantes du corridor Abidjan-Lagos de connaissances et de droits pour prospérer dans le commerce régional. Dans une Afrique de l’Ouest où les frontières sont autant des ponts que des barrières, ce projet porte la promesse d’une autonomie économique pour des milliers de femmes. Mais face aux obstacles culturels, logistiques et financiers qui jalonnent leur chemin, cette caravane pourra-t-elle transformer leurs rêves en réalité, ou restera-t-elle un écho dans le désert des promesses non tenues ?

L’autonomisation des commerçantes : Un élan régional pour l’égalité des chances

L’autonomisation des commerçantes : Un élan régional pour l’égalité des chances

Dans la chaleur vibrante de Lomé, la cérémonie du 4 juillet a réuni un parterre d’acteurs clés : des représentants des ministères des Affaires étrangères et du Commerce, de l’Intégration régionale, de la Chambre de Commerce togolaise, et, surtout, des associations de femmes commerçantes transfrontalières, ces héroïnes discrètes qui animent les marchés d’Abidjan à Lagos. Organisée par le Département des affaires humaines et sociales et le Département des affaires économiques et de l’agriculture de la CEDEAO, la Caravane CEDEAO 2025 s’inscrit dans la continuité des éditions 2023 et 2024, menées sur les corridors Tema-Paga et Dakar-Banjul-Bissau. Son ambition est de démystifier les textes réglementaires de la CEDEAO, comme le Protocole sur la libre circulation, pour permettre à ces femmes d’opérer avec plus d’efficacité et de sécurité.

« Ces commerçantes sont le pouls de nos économies, mais trop souvent, elles naviguent dans l’ombre, sans connaître leurs droits », a déclaré Prof. Kossiwa Zinsou-Klassou, dont la voix portait l’urgence d’un changement. La caravane, qui sillonnera les cinq pays du corridor (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria), proposera des ateliers sur les procédures douanières, les droits commerciaux et les mécanismes de protection contre le harcèlement aux frontières, un fléau qui touche particulièrement les femmes.

Le corridor Abidjan-Lagos : Une route semée d’embûches pour les femmes

Le corridor Abidjan-Lagos : Une route semée d’embûches pour les femmes

Le corridor Abidjan-Lagos, long de 1 000 km, est une artère vitale pour le commerce ouest-africain, représentant 30 % du PIB de la CEDEAO. Pourtant, pour les petites commerçantes – vendant arachides, tissus ou produits artisanaux –, chaque frontière est un calvaire. Selon un rapport de la CEDEAO, 70 % des commerçants transfrontaliers à petite échelle sont des femmes, mais elles font face à des obstacles majeurs : tracasseries douanières, corruption, manque d’accès au financement et violences sexistes. « On nous demande des pots-de-vin, on nous retarde, parfois on nous menace », confie Afi, une commerçante de Lomé qui transporte du poisson séché vers Accra, reflétant un vécu partagé par des milliers de femmes.

La Caravane CEDEAO 2025 ambitionne de changer cette réalité. À cet égard, en s’appuyant sur des partenariats avec des organisations comme le ECOWAS Gender Development Centre, elle vise à former 2 000 commerçantes d’ici 2026, leur offrant des outils numériques comme la plateforme 50 Million African Women Speak pour accéder à des opportunités économiques. Néanmoins, les défis sont colossaux. Le manque d’infrastructures, comme des entrepôts sécurisés ou des points d’information aux frontières, limite l’impact des formations. De plus, l’analphabétisme, qui touche 60 % des femmes dans certaines zones rurales du Togo, complique l’accès aux textes réglementaires.

Un combat pour l’inclusion régionale : Le rôle clé du Togo et de la CEDEAO

Un combat pour l’inclusion régionale : Le rôle clé du Togo et de la CEDEAO

La présence de Prof. Zinsou-Klassou a donné à la cérémonie une portée symbolique. Depuis sa prise de fonction, elle multiplie les initiatives pour les populations vulnérables, des kits scolaires pour orphelins à la lutte contre la fistule obstétricale. « Cette caravane n’est pas qu’une formation, c’est un cri pour la dignité », a-t-elle martelé, saluant l’engagement de la CEDEAO et du gouvernement togolais sous la direction du président du conseil Faure Gnassingbé.

Le Togo, qui abrite le siège de l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation de la CEDEAO, se positionne comme un leader dans cette dynamique. La caravane s’inscrit dans une vision plus large, celle d’une « CEDEAO des peuples », où l’intégration régionale profite aux plus vulnérables. Cependant, pour ces commerçantes, souvent mères et piliers de leurs communautés, chaque jour est une lutte pour survivre dans un marché régional fracturé par des barrières invisibles.

La Caravane CEDEAO 2025 : Une promesse d’avenir à concrétiser

La Caravane CEDEAO 2025 : Une promesse d’avenir à concrétiser

En somme, en attendant que la Caravane CEDEAO 2025 s’élance sur le corridor Abidjan-Lagos, Lomé reste le point de départ d’un rêve audacieux : celui d’un commerce régional où les femmes ne sont plus des ombres, mais des actrices de premier plan. Du 4 au 6 juillet 2025, l’Hôtel 2 Février a vibré d’espoir, mais aussi de la conscience des défis à venir. Dans les marchés poussiéreux de Lomé à Lagos, ces commerçantes attendent plus que des promesses : elles veulent des routes ouvertes, des frontières justes et un avenir où leur courage est enfin reconnu. Prof. Zinsou-Klassou a allumé une flamme, mais c’est dans les mois à venir que le Togo et la CEDEAO devront prouver que cette caravane n’est pas qu’un mirage.

Le Togo face aux catastrophes : une course contre la montre

Le Togo face aux catastrophes : une course contre la montre Un partenariat durable pour renforcer la résilience nationale

Un partenariat durable pour renforcer la résilience nationale Lomé, un symbole de résilience face aux défis climatiques

Lomé, un symbole de résilience face aux défis climatiques

Face à la crise, une réponse aux inégalités s’organise dans les Savanes

Face à la crise, une réponse aux inégalités s’organise dans les Savanes L’intégration du genre : Un défi majeur pour la vision nationale du Togo

L’intégration du genre : Un défi majeur pour la vision nationale du Togo Un espoir fragile mais concret pour l’équité

Un espoir fragile mais concret pour l’équité L’avenir des Savanes : Un combat pour l’égalité et le développement local

L’avenir des Savanes : Un combat pour l’égalité et le développement local

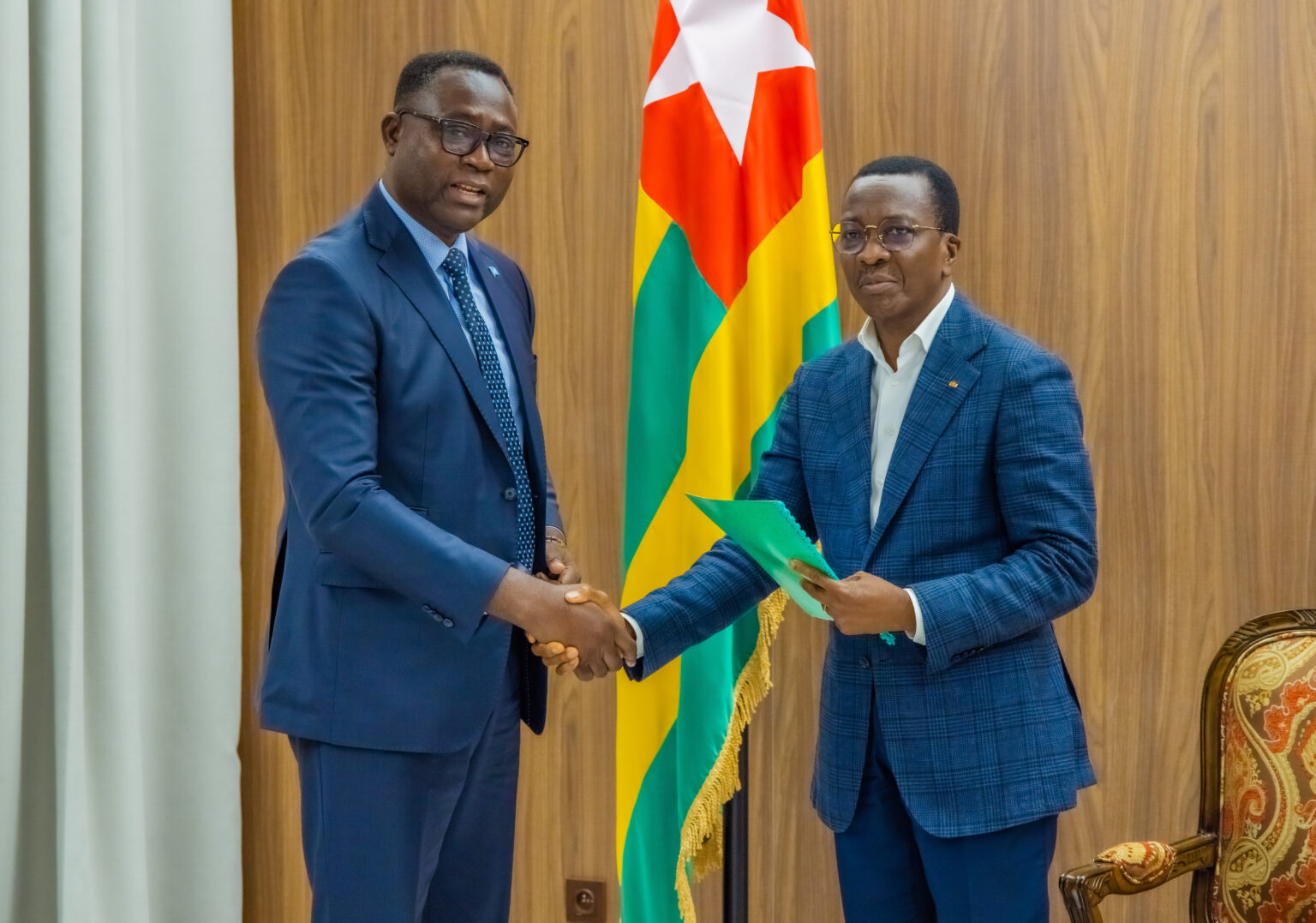

Bâtir une gouvernance intègre : L’ARCOP et le PNUD à l’offensive

Bâtir une gouvernance intègre : L’ARCOP et le PNUD à l’offensive La corruption : Un fléau aux conséquences dévastatrices pour le Togo

La corruption : Un fléau aux conséquences dévastatrices pour le Togo Un combat incertain, mais une lueur d’espoir pour l’avenir

Un combat incertain, mais une lueur d’espoir pour l’avenir Lomé, épicentre d’une révolution éthique pour les marchés publics

Lomé, épicentre d’une révolution éthique pour les marchés publics

Course fatale vers Santander : le pneu éclaté, le destin brisé

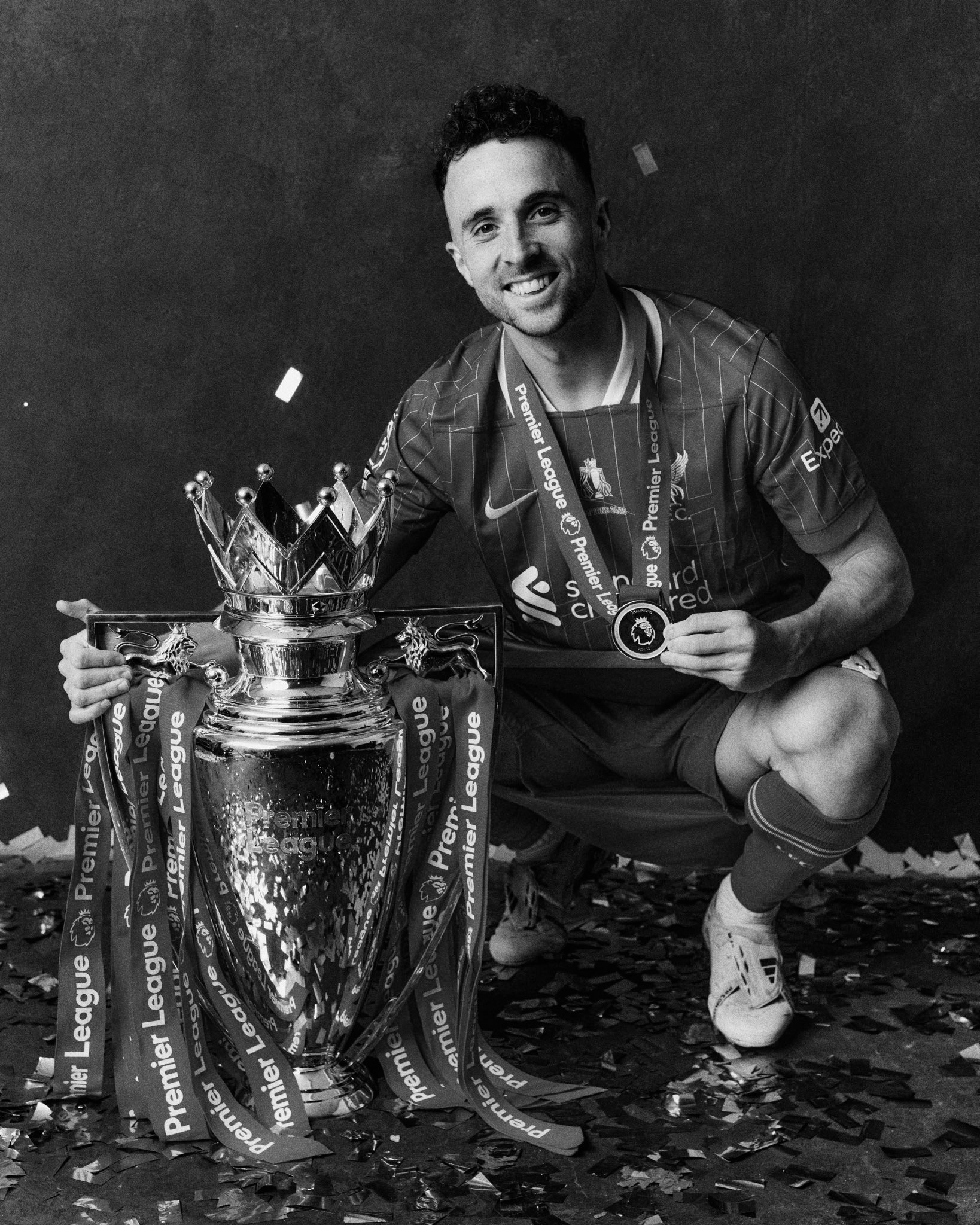

Course fatale vers Santander : le pneu éclaté, le destin brisé Jota : Douze jours après son mariage, le deuil frappe une icône du football

Jota : Douze jours après son mariage, le deuil frappe une icône du football Un rappel tragique : la route ne pardonne pas l’excès de vitesse

Un rappel tragique : la route ne pardonne pas l’excès de vitesse

Un rôle constitutionnel renforcé

Un rôle constitutionnel renforcé Rapport du CNDH : Le Parlement promet un suivi rigoureux.

Rapport du CNDH : Le Parlement promet un suivi rigoureux.