Foire Estudiantine : À Dodomé, la jeunesse togolaise prend la parole pour bâtir son avenir

Pendant quatre jours, l’EPP Dodomé s’est transformée en un véritable carrefour de savoirs, d’échanges et de perspectives. En effet , la première édition de la Foire Estudiantine de Lomé a réuni des centaines de jeunes, venus découvrir, questionner et construire leur avenir. Loin d’un simple salon, l’événement s’est imposé comme un espace de mobilisation citoyenne, où l’éducation devient un levier de transformation sociale et territoriale.

Une programmation conçue pour l’avenir des jeunes

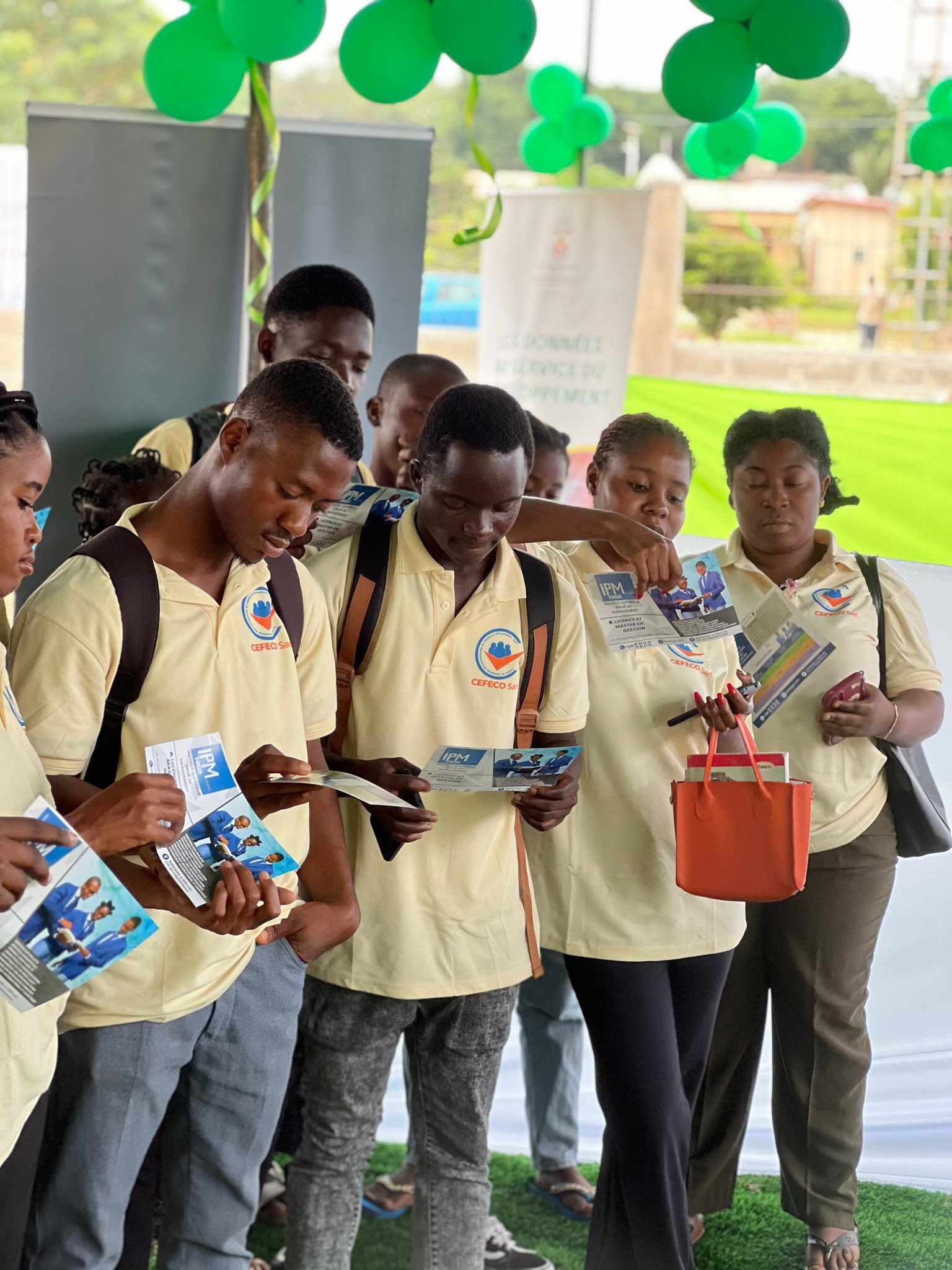

Au programme : des panels de discussion sur l’orientation académique et l’insertion professionnelle, des formations thématiques, des ateliers pratiques et des rencontres avec des institutions publiques et privées. Ainsi , les participants ont pu explorer les opportunités de bourses, de stages et d’accompagnement disponibles au Togo. L’objectif était de valoriser les parcours locaux tout en offrant un soutien de proximité.

Cette dynamique a permis de renforcer la connaissance des dispositifs d’aide à la formation, de créer des passerelles entre les étudiants et le monde professionnel et d’encourager l’engagement des jeunes dans des projets à impact territorial.

L’État au plus près de la jeunesse

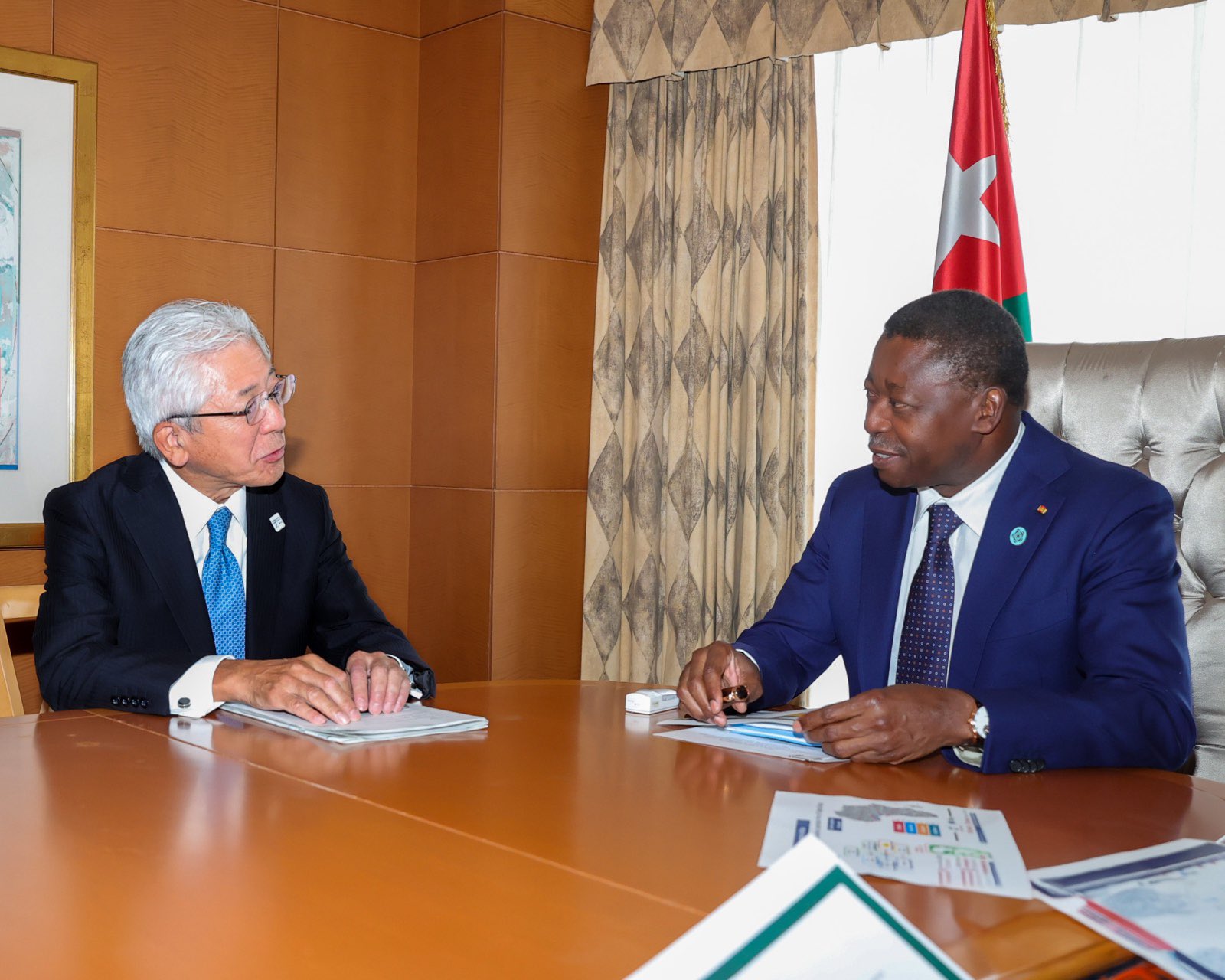

Par ailleurs, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, M. Kanka-Malik Natchaba, s’est rendu sur le site pour visiter les stands, échanger avec les étudiants et saluer l’initiative.

« Cette foire est une réponse concrète aux besoins d’orientation et d’accompagnement de notre jeunesse. Elle incarne notre volonté de rapprocher les institutions de ceux qui feront le Togo de demain », a-t-il déclaré.

Sa présence a renforcé la portée symbolique de l’événement, en affirmant l’engagement de l’État à accompagner les jeunes dans leur quête de sens, de formation et d’insertion.

La décentralisation au service de l’éducation

La Foire Estudiantine s’inscrit dans une logique de décentralisation des opportunités. En investissant l’EPP Dodomé, elle a permis de reconnecter les institutions aux réalités locales, de valoriser les talents du territoire et de créer un espace d’écoute et de co-construction. Elle devient ainsi un modèle d’événement éducatif ancré, inclusif et mobilisateur, à répliquer dans d’autres communes du pays.

Foire Estudiantine : un pari réussi qui inspire la nation

En somme, la foire s’est achevée dans une ambiance conviviale et festive le 24 août dernier . Un concert et des animations ont permis aux participants de repartir avec des lots, mais surtout avec des outils, des contacts et de nouvelles perspectives.

À Lomé, cette première Foire Estudiantine n’a pas seulement informé ; elle a inspiré. Elle a montré que l’éducation, lorsqu’on la pense comme un projet collectif, peut aussi devenir un moteur de cohésion, d’innovation et de rayonnement territorial. Et si, demain, chaque commune togolaise accueillait sa propre foire éducative pour que chaque jeune puisse rêver, choisir et agir là où il vit ?