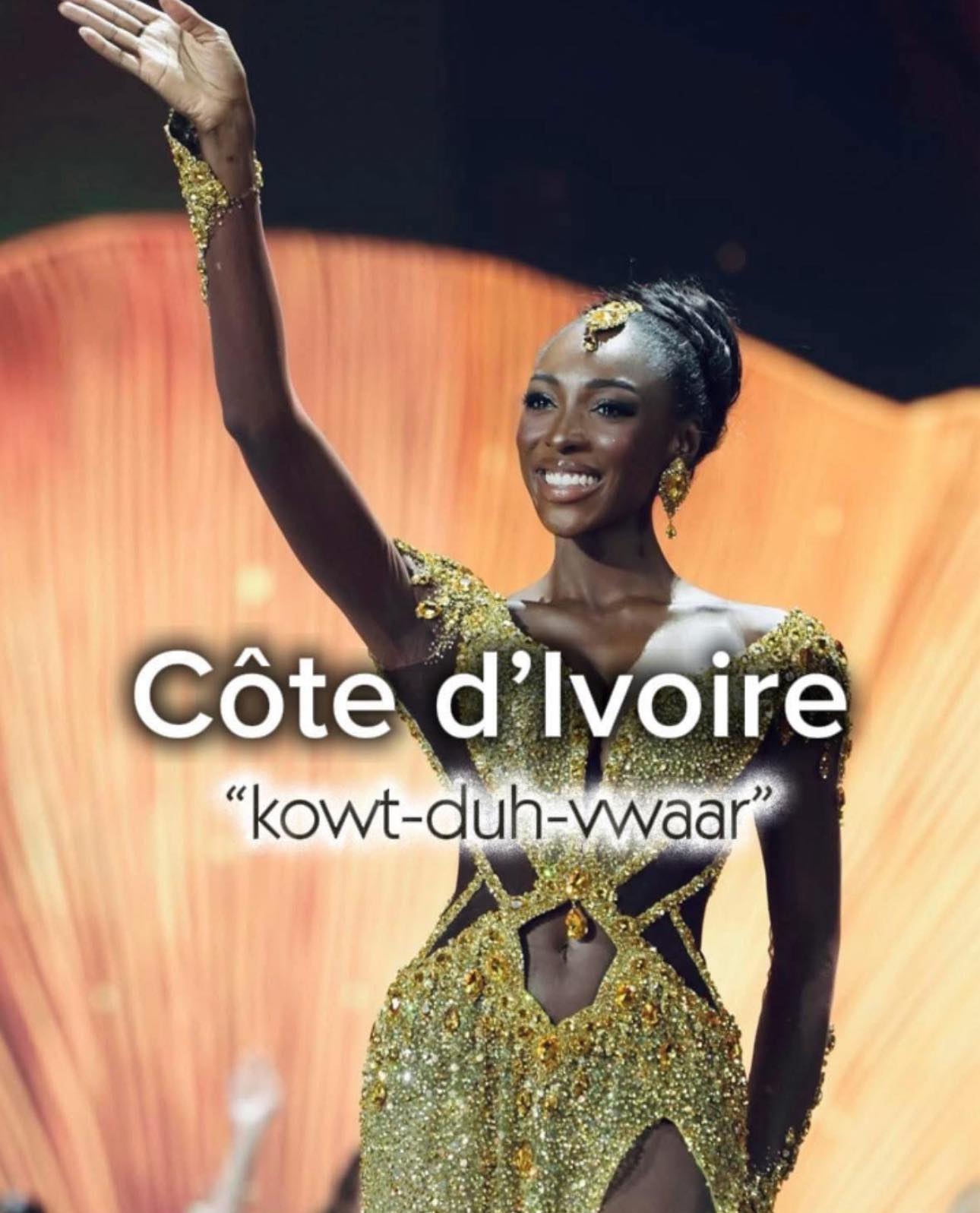

Coup de théâtre dans le monde des concours de beauté : le Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI) a annoncé le retrait immédiat de sa représentante, Olivia Yacé, des titres obtenus lors de la 74ᵉ édition de Miss Universe. Miss Yacé, élue Miss Universe Africa & Oceania 2025 il y a seulement trois jours, renonce à ses mandats internationaux pour des convenances personnelles.

Bangkok, 24 novembre 2025 – Le Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI), détenteur de la licence Miss Universe, a annoncé aujourd’hui le retrait de sa représentante, Olivia Yacé, de tous les titres et mandats découlant du concours international Miss Universe. L’ancienne Miss Côte d’Ivoire 2021, qui avait été élue Miss Universe Africa & Oceania 2025 lors de la 74ᵉ édition tenue à l’Impact Arena de Bangkok le 21 novembre dernier, met fin à ses fonctions pour convenances personnelles.

Le COMICI, par cette annonce, officialise auprès de l’organisation Miss Universe la décision de la candidate ivoirienne de renoncer à ses mandats électifs.

Une Décision Conjointe et Officielle

Olivia Yacé perd donc son titre de Miss Universe Africa & Oceania à compter de cette date. Pour formaliser sa décision et pour que l’acte soit pleinement attesté, la jeune femme remettra officiellement son bandeau de Miss Universe Africa & Oceania à l’organisation du concours.

L’annonce, faite à Bangkok, met un terme à une période de succès et de reconnaissance internationale pour la candidate ivoirienne, marquant un chapitre inattendu dans l’histoire de la participation de la Côte d’Ivoire au prestigieux concours de beauté.

Une Participation sous le Signe de la Controverse

Cette décision intervient après une participation déjà exceptionnelle et atypique. En tant que Miss Côte d’Ivoire 2021, Olivia Yacé a été 2ᵉ dauphine de Miss Monde 2022. Cependant , elle avait initialement renoncé à concourir au titre de Miss Univers cette année-là afin de prioriser l’obtention de son diplôme. Quatre ans plus tard, elle avait fait un retour inattendu, prenant la place de Koné Fatima, Miss Côte d’Ivoire 2025 sans passer par le processus de sélection habituel pour cette édition. Cette substitution, bien que validée par le COMICI, avait suscité des débats dans l’opinion publique et chez les observateurs des concours de beauté. Son retrait d’aujourd’hui met fin prématurément à ce chapitre, achevant sur une note surprenante un mandat déjà hors norme.

L’épilogue symbolique d’un mandat déjà hors norme.

Ce retrait, bien que motivé par des raisons personnelles, marque une fin abrupte et hautement symbolique à un mandat déjà hors norme. En confiant cette décision à des « convenances personnelles, » le COMICI et Olivia Yacé mettent un terme prématuré à une participation qui, dès le départ, avait dérogé aux règles habituelles en la voyant prendre la place de la Miss 2025. Cette conclusion inattendue et rapide vient souligner l’aspect exceptionnel de son règne. L’organisation Miss Universe Africa & Oceania doit désormais faire face à cette vacance et aux questions qu’elle soulève, tandis que le monde des concours de beauté retient son souffle devant cette décision qui boucle un cycle aussi brillant que controversé.