Togo : les Forces armées lancent un appel vibrant à la jeunesse pour le recrutement militaire 2025

Lomé, 8 juillet 2025 – Dans un Togo résolu à fortifier sa défense nationale, les Forces Armées Togolaises (FAT) ouvrent grand leurs portes à une nouvelle génération de patriotes. Ce mardi 8 juillet 2025, le Général de Brigade Allahare Dimini, chef d’état-major général, a donné le coup d’envoi d’une ambitieuse campagne de recrutement militaire pour l’année 2025. En effet, du 14 juillet au 11 août, les jeunes Togolais auront un mois pour saisir cette opportunité unique de servir leur pays sous l’uniforme, dans un contexte où la sécurité régionale exige des forces robustes et disciplinées. Avec des critères stricts et un processus rigoureux, les FAT recherchent l’excellence pour bâtir l’avenir de la nation.

Un appel à l’engagement : servir la nation avec honneur

Annoncée par une circulaire officielle, cette campagne vise à renforcer les effectifs des FAT tout en préservant leur réputation de professionnalisme. Ouverte à tous les jeunes Togolais remplissant des conditions exigeantes, elle incarne aussi l’aspiration du Togo à s’appuyer sur sa jeunesse pour garantir la stabilité et la souveraineté nationale. « Rejoindre les Forces Armées, c’est répondre à l’appel de la patrie avec courage et détermination », a déclaré un officier proche du dossier, reflétant l’esprit de cette initiative.

En outre, les brigades de gendarmerie des préfectures de résidence ou d’origine des postulants recevront les candidatures du 14 juillet au 11 août 2025. Ce délai d’un mois, court mais stratégique, souligne l’urgence de constituer une nouvelle cohorte capable de relever les défis sécuritaires actuels, notamment dans un contexte régional marqué par des tensions croissantes.

Des critères de sélection stricts pour une élite militaire

D’ailleurs, les FAT ne laissent rien au hasard dans leur quête de recrues d’exception. Les conditions d’éligibilité, clairement définies, visent à sélectionner des candidats alliant aptitude physique, rigueur mentale et engagement patriotique :

- Nationalité : Seuls les Togolais de naissance peuvent postuler, garantissant un ancrage national fort.

- Âge : Les candidats doivent être nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2007, soit âgés de 18 à 24 ans, une tranche d’âge idéale pour une formation militaire intensive.

- Éducation : Un niveau scolaire allant du Certificat d’Études Primaires et Secondaires (CEPD) jusqu’à la classe de terminale, sans détenir le Baccalauréat II, est requis, ouvrant ainsi la voie à des profils variés mais motivés.

- Physique : Les autorités exigent une taille minimale de 1,70 m pour les hommes et de 1,65 m pour les femmes, et elles demandent une aptitude médicale certifiée pour affronter des épreuves physiques et psychotechniques rigoureuses.

- Situation personnelle : Les postulants doivent être célibataires sans enfants, une condition visant à assurer une disponibilité totale pour la formation et les missions futures.

Le dossier de candidature, à déposer contre une quittance de 5 000 FCFA non remboursable, doit inclure une demande manuscrite adressée au Ministre des Armées, des copies certifiées de l’acte de naissance, de la carte d’identité, des diplômes, un casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat médical, et deux photos d’identité. Chaque dépôt sera accusé de réception, garantissant ainsi un processus transparent.

La sécurité du Togo en jeu : un enjeu stratégique majeur

Cette campagne s’inscrit dans une stratégie à long terme des FAT pour accroître leurs effectifs tout en maintenant un haut niveau de qualité. Dans un environnement sous-régional marqué par des menaces sécuritaires, comme l’extrémisme violent et les trafics transfrontaliers, le Togo cherche à renforcer sa capacité de réponse. Par conséquent, le recrutement de 2025, loin d’être une simple formalité, vise à doter l’armée de jeunes soldats capables d’opérer dans des conditions exigeantes, tout en incarnant les valeurs de discipline et d’intégrité.

Le Général Allahare Dimini, figure centrale de ce projet, a insisté sur l’importance de la transparence et de la rigueur dans le processus. « Nous voulons des recrues qui non seulement répondent aux critères, mais qui portent en elles la fierté de servir le Togo », aurait-il déclaré lors d’une réunion préparatoire, selon des sources proches de l’état-major.

La jeunesse togolaise à l’épreuve : un tremplin vers l’avenir

En somme, l’annonce de ce recrutement résonne comme un défi lancé à la jeunesse togolaise. À Lomé, Kara, Dapaong ou Sokodé, des milliers de jeunes se préparent déjà à rassembler leurs dossiers, rêvant d’une carrière sous les drapeaux. Pour beaucoup, intégrer les FAT représente non seulement une opportunité professionnelle, mais aussi une chance de contribuer à la sécurité et à la grandeur de leur pays.

Alors que la période de candidature approche, les brigades de gendarmerie se préparent à accueillir un flot de dossiers. Les candidats, conscients des exigences, savent que chaque document, chaque détail, peut faire la différence. Dans un Togo en quête de stabilité et de progrès, ce recrutement pourrait bien être le tremplin d’une nouvelle génération de héros en uniforme.

Pour les jeunes Togolais prêts à répondre à l’appel, le compte à rebours est lancé. Rendez-vous dans les brigades de gendarmerie dès le 14 juillet, avec un dossier complet et un cœur rempli de détermination. Le Togo compte sur vous, devenir militaire est un engagement noble pour la nation .

Course fatale vers Santander : le pneu éclaté, le destin brisé

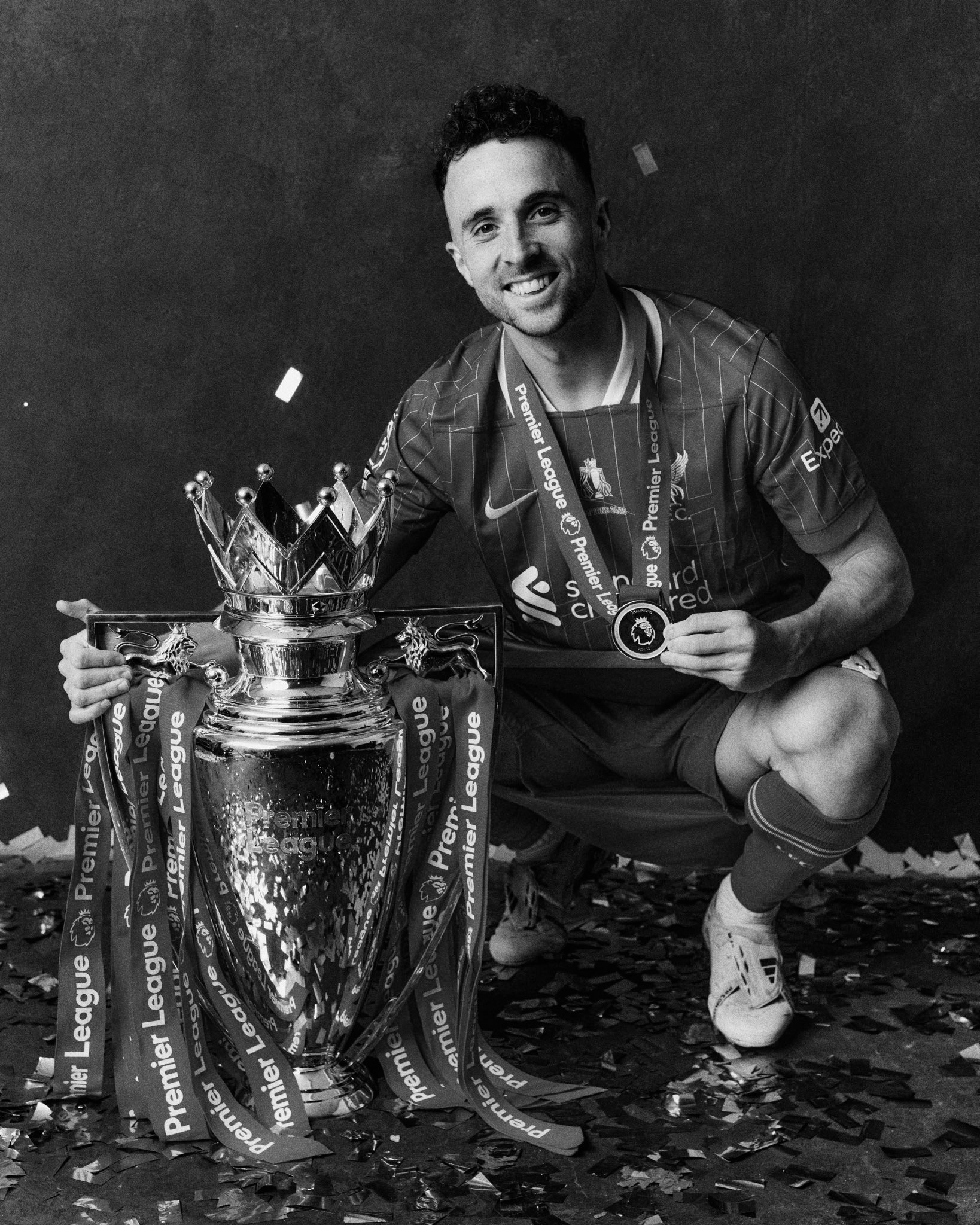

Course fatale vers Santander : le pneu éclaté, le destin brisé Jota : Douze jours après son mariage, le deuil frappe une icône du football

Jota : Douze jours après son mariage, le deuil frappe une icône du football Un rappel tragique : la route ne pardonne pas l’excès de vitesse

Un rappel tragique : la route ne pardonne pas l’excès de vitesse

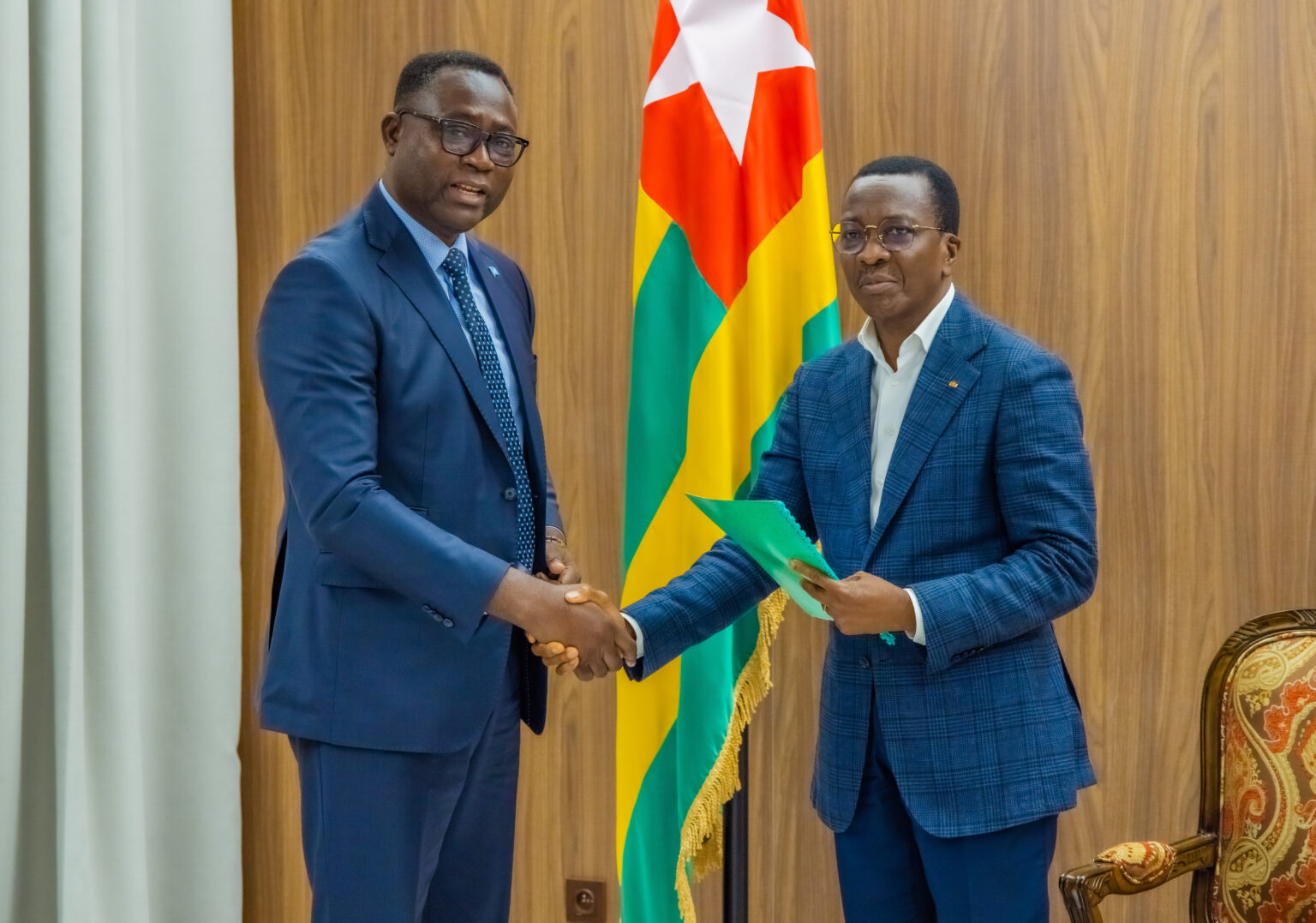

Un rôle constitutionnel renforcé

Un rôle constitutionnel renforcé Rapport du CNDH : Le Parlement promet un suivi rigoureux.

Rapport du CNDH : Le Parlement promet un suivi rigoureux.

Une campagne ancrée dans

Une campagne ancrée dans  Un message de continuité solidaire

Un message de continuité solidaire

Badou : Des urnes à la transformation urbaine

Badou : Des urnes à la transformation urbaine

Un voyage au cœur de la communication silencieuse

Un voyage au cœur de la communication silencieuse Un ministre visionnaire pour un événement pionnier

Un ministre visionnaire pour un événement pionnier Un enjeu pour l’Afrique et au-delà

Un enjeu pour l’Afrique et au-delà

Un défi pressant, une réponse collective

Un défi pressant, une réponse collective Innover pour un avenir durable

Innover pour un avenir durable Habitat d’Urgence : Un appel à l’action pour la francophonie

Habitat d’Urgence : Un appel à l’action pour la francophonie