L’Embrasement du Proche-Orient : les racines des conflits d’Israël avec ses voisins et les intérêts occidentaux dans la tourmente

Dans l’échiquier tumultueux du Proche-Orient, où les passions historiques et les ambitions géopolitiques s’entrelacent comme des ronces, Israël se trouve à nouveau au cœur d’un maëlstrom belliqueux. Les tensions avec ses voisins – Liban, Syrie, Iran et territoires palestiniens – ne sont pas de simples soubresauts d’un passé conflictuel. En réalité, elles sont les manifestations d’une dynamique complexe où s’entremêlent des revendications territoriales, des impératifs de sécurité et des luttes d’influence régionales.

Depuis sa création en 1948, l’État hébreu semble engagé dans une danse périlleuse avec ses voisins, où chaque pas – offensives militaires, colonisations ou frappes préventives – attise les flammes d’un conflit séculaire. Mais au-delà des rivalités locales, quelles sont les motivations profondes de cette belligérance récurrente ? Et, surtout, en quoi l’Occident, spectateur attentif et parfois marionnettiste, tire-t-il profit de cette instabilité chronique ? Plongeons ensemble dans les méandres de cette question brûlante, avec une analyse ciselée pour décrypter un conflit sans fin apparent.

Proche-Orient : les racines empoisonnées du conflit israélo-arabe

L’histoire d’Israël est celle d’un État né dans la tourmente. Proclamé le 14 mai 1948 sous l’égide de David Ben Gourion, au lendemain d’un vote onusien controversé partageant la Palestine mandataire, l’État hébreu fut d’emblée assailli par une coalition de voisins arabes : Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak. Cette guerre fondatrice, connue sous le nom de Nakba (« catastrophe ») pour les Palestiniens, a vu l’exode de 700 000 à 900 000 d’entre eux, chassés ou fuyant les combats. Ce traumatisme originel, loin de s’apaiser, a planté les graines d’une hostilité durable, où chaque belligérant revendique une légitimité historique et territoriale.

Les conflits successifs – la crise de Suez en 1956, la guerre des Six Jours en 1967, la guerre du Kippour en 1973, ou encore les invasions du Liban en 1982 et 2006 – ont consolidé l’image d’un Israël en état de siège permanent. La guerre des Six Jours, en particulier, marque un tournant majeur : en s’emparant de la Cisjordanie, de Gaza, du plateau du Golan et de Jérusalem-Est, Israël a redessiné les frontières et s’est imposé comme une puissance militaire régionale incontournable. Cependant, cette expansion, qualifiée d’illégale par de nombreuses résolutions onusiennes, alimente un cycle de résistance palestinienne et d’hostilité arabe, incarné par des groupes comme l’OLP, le Hamas ou le Hezbollah.

Sécurité, hégémonie, sionisme : les piliers de l’offensive israélienne

Alors, pourquoi Israël persiste-t-il dans une posture offensive, multipliant les frappes contre le Hezbollah au Liban, les installations iraniennes en Syrie ou les infrastructures palestiniennes à Gaza ? La réponse réside dans un triptyque stratégique : sécurité, hégémonie régionale et consolidation du projet sioniste. La doctrine de sécurité israélienne, forgée dans le creuset des guerres passées, repose sur la dissuasion par la force. Face à des acteurs comme le Hezbollah, soutenu par l’Iran, ou le Hamas, qui prône la lutte armée, Israël adopte une approche préventive visant à neutraliser les menaces avant qu’elles ne se concrétisent. À titre d’exemple, les récentes frappes contre des sites nucléaires iraniens en juin 2025 illustrent parfaitement cette logique : empêcher Téhéran d’acquérir une capacité nucléaire, perçue comme une menace existentielle.

Proche-Orient : le projet sioniste, initié à la fin du XIXe siècle

Au cœur de cette belligérance, le projet sioniste, initié à la fin du XIXe siècle par Theodor Herzl, continue de façonner les ambitions israéliennes. Ce mouvement, visant à établir un foyer national juif en Palestine, s’est mué en une quête de légitimité et de pérennité pour un État entouré de nations historiquement hostiles. La colonisation de la Cisjordanie, où plus de 700 000 colons juifs résident aujourd’hui, et le contrôle de Jérusalem-Est, revendiquée comme capitale par les Palestiniens, sont autant de manifestations de cette volonté d’ancrer la présence israélienne dans des territoires disputés. Ces actions, souvent dénoncées comme contraires au droit international, exacerbent les tensions avec les voisins, mais renforcent le sentiment de sécurité et d’unité nationale au sein d’Israël.

Néanmoins, cette stratégie n’est pas exempte de contradictions. En poursuivant l’expansion territoriale, Israël s’aliène une partie de la communauté internationale et galvanise la résistance palestinienne, incarnée par des soulèvements comme les Intifadas ou les roquettes du Hamas. L’attaque du 7 octobre 2023, menée par le Hamas contre des villages israéliens, a ravivé le spectre d’une menace intérieure et extérieure, justifiant, aux yeux de Tel-Aviv, une riposte militaire d’une intensité inédite à Gaza. Par conséquent, ce cycle de violence, où chaque action entraîne une réaction, semble condamner la région à une instabilité chronique.

L’Occident : un allié ambigu aux intérêts multiples et masqués

Si les motivations d’Israël sont enracinées dans son histoire et sa géographie, l’implication de l’Occident dans ces conflits révèle des intérêts plus opaques. Les États-Unis, principal allié d’Israël, ont injecté plus de 260 milliards de dollars en aide militaire et économique depuis 1948, un soutien qui s’est intensifié sous l’Administration Biden avec des livraisons massives d’armements lors de la guerre de Gaza. Ce partenariat, ancré dans des affinités idéologiques et stratégiques, sert plusieurs objectifs occidentaux cruciaux.

Premièrement, Israël constitue un rempart contre l’influence iranienne dans la région. L’axe Téhéran-Damas-Hezbollah, perçu comme une menace par Washington, est contenu par la puissance militaire israélienne. Les frappes israéliennes contre des cibles iraniennes en Syrie, ou récemment contre des sites pétroliers et nucléaires en Iran, s’inscrivent dans une logique de « guerre par procuration » où l’Occident délègue à Israël le rôle de gardien de ses intérêts. Cette dynamique s’est accentuée depuis la révolution islamique de 1979, qui a transformé l’Iran en adversaire idéologique de l’Occident.

Les avantages du conflit israélo-arabe pour l’Occident

Deuxièmement, le conflit israélo-arabe sert de levier pour maintenir l’hégémonie occidentale au Proche-Orient. La région, riche en hydrocarbures et stratégiquement située, est un théâtre où les puissances occidentales, notamment les États-Unis, projettent leur influence. En soutenant Israël, l’Occident s’assure un allié fiable dans une zone où les régimes autoritaires, comme ceux de l’Arabie saoudite ou de l’Égypte, sont souvent instables ou imprévisibles. Les accords d’Abraham, signés en 2020 entre Israël et plusieurs États arabes, ont illustré cette stratégie : en normalisant les relations avec les Émirats, Bahreïn et le Maroc, l’Occident a cherché à créer un front uni contre l’Iran, tout en marginalisant la question palestinienne.

Enfin, la guerre au Proche-Orient, bien que coûteuse en vies humaines, profite à l’industrie de l’armement occidentale. Les conflits à répétition (Gaza, Liban, Syrie) dopent la demande pour les technologies militaires, dont Israël est un client majeur et un terrain d’essai. Les systèmes de défense antimissile comme le Dôme de fer, financés en partie par les États-Unis, ou les drones israéliens, testés en conditions réelles, renforcent l’économie de la guerre, où les profits des industriels se conjuguent aux impératifs stratégiques.

Proche-Orient : les paradoxes d’une belligérance aux répercussions mondiales

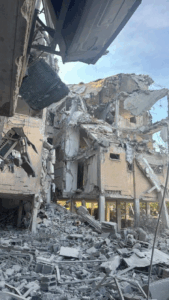

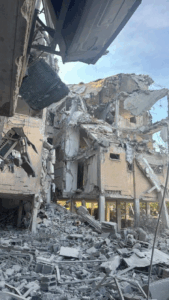

Cette imbrication d’intérêts occidentaux et israéliens n’est pas sans paradoxes. En soutenant inconditionnellement Israël, l’Occident s’expose à des accusations de « deux poids, deux mesures », notamment face à la crise humanitaire à Gaza, où plus de 51 000 Palestiniens, dont 15 000 enfants, ont été tués depuis octobre 2023, selon l’UNICEF. Ce soutien alimente un ressentiment anti-occidental dans le « Sud global », où des puissances comme la Russie et la Chine exploitent le conflit pour dénoncer l’hypocrisie des démocraties libérales. La guerre à Gaza, loin d’être un simple affrontement local, est devenue un symbole de la fracture entre Nord et Sud, exacerbée par les images de destructions massives et de souffrances civiles.

De surcroît, l’Occident risque de se trouver piégé dans une escalade régionale. Une guerre ouverte entre Israël et l’Iran, comme celle entamée en ce moi de juin 2025, pourrait impliquer les États-Unis et leurs alliés, déstabilisant davantage une région déjà fragilisée. Le Hezbollah, avec ses 100 000 combattants et son arsenal de missiles, ou les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie, pourraient transformer un conflit local en conflagration régionale, avec des répercussions désastreuses sur les prix du pétrole et les flux migratoires.

Proche-Orient : vers un horizon incertain ou une paix impossible ?

Pourquoi, dès lors, Israël persiste-t-il dans cette stratégie offensive et pourquoi l’Occident continue-t-il de la cautionner ? Pour Tel-Aviv, la guerre est à la fois un bouclier et une épée : un moyen de garantir sa survie face à des voisins perçus comme hostiles et une manière d’affirmer son hégémonie régionale. Pour l’Occident, le conflit sert à contenir l’Iran, à sécuriser des intérêts énergétiques et à alimenter une économie de l’armement florissante, tout en maintenant un ordre géopolitique favorable.

Mais ce jeu est périlleux. Chaque frappe israélienne, chaque blocus de Gaza, chaque colonie en Cisjordanie attise les braises d’un ressentiment qui transcende les frontières. La question palestinienne, loin d’être reléguée, est revenue au premier plan, portée par une mobilisation mondiale et des initiatives juridiques, comme la plainte sud-africaine devant la Cour internationale de justice en 2023. L’Occident, en soutenant un allié aux pratiques controversées, risque de perdre sa crédibilité morale et de s’aliéner des alliés potentiels dans le Sud global.

En somme, dans ce théâtre d’ombres et de flammes, où chaque acteur joue sa partition avec une intensité tragique, la paix semble un mirage lointain. Israël, en quête de sécurité, s’enferme dans une logique de confrontation qui, loin de résoudre ses dilemmes, les perpétue. L’Occident, en quête d’influence, marche sur un fil, entre soutien stratégique et complicité dans une crise humanitaire. Reste à savoir si, dans ce cycle de violences, une voix de la raison saura s’élever ou si le Proche-Orient, tel un Phénix maudit, continuera de renaître de ses cendres dans la guerre. Le futur de cette région emblématique dépendra-t-il d’un équilibre des forces ou d’une réelle volonté de dialogue ?

Kara : un triumvirat de projets d’avant-garde pour sauver des vies

Kara : un triumvirat de projets d’avant-garde pour sauver des vies Au-delà des murs : les voix des bâtisseurs et des gardiens de vie

Au-delà des murs : les voix des bâtisseurs et des gardiens de vie

Ormuz : un verrou stratégique au cœur du commerce énergétique mondial

Ormuz : un verrou stratégique au cœur du commerce énergétique mondial L’Iran : Ormuz, une arme à double tranchant au cœur des tensions

L’Iran : Ormuz, une arme à double tranchant au cœur des tensions Escalade des tensions : les ramifications géopolitiques sous haute surveillance

Escalade des tensions : les ramifications géopolitiques sous haute surveillance Un monde au bord du précipice : les conséquences en cascade d’une fermeture du détroit

Un monde au bord du précipice : les conséquences en cascade d’une fermeture du détroit Au-delà des marchés : les répercussions d’une crise humanitaire et environnementale

Au-delà des marchés : les répercussions d’une crise humanitaire et environnementale Appel à la retenue : le monde face à ses contradictions

Appel à la retenue : le monde face à ses contradictions

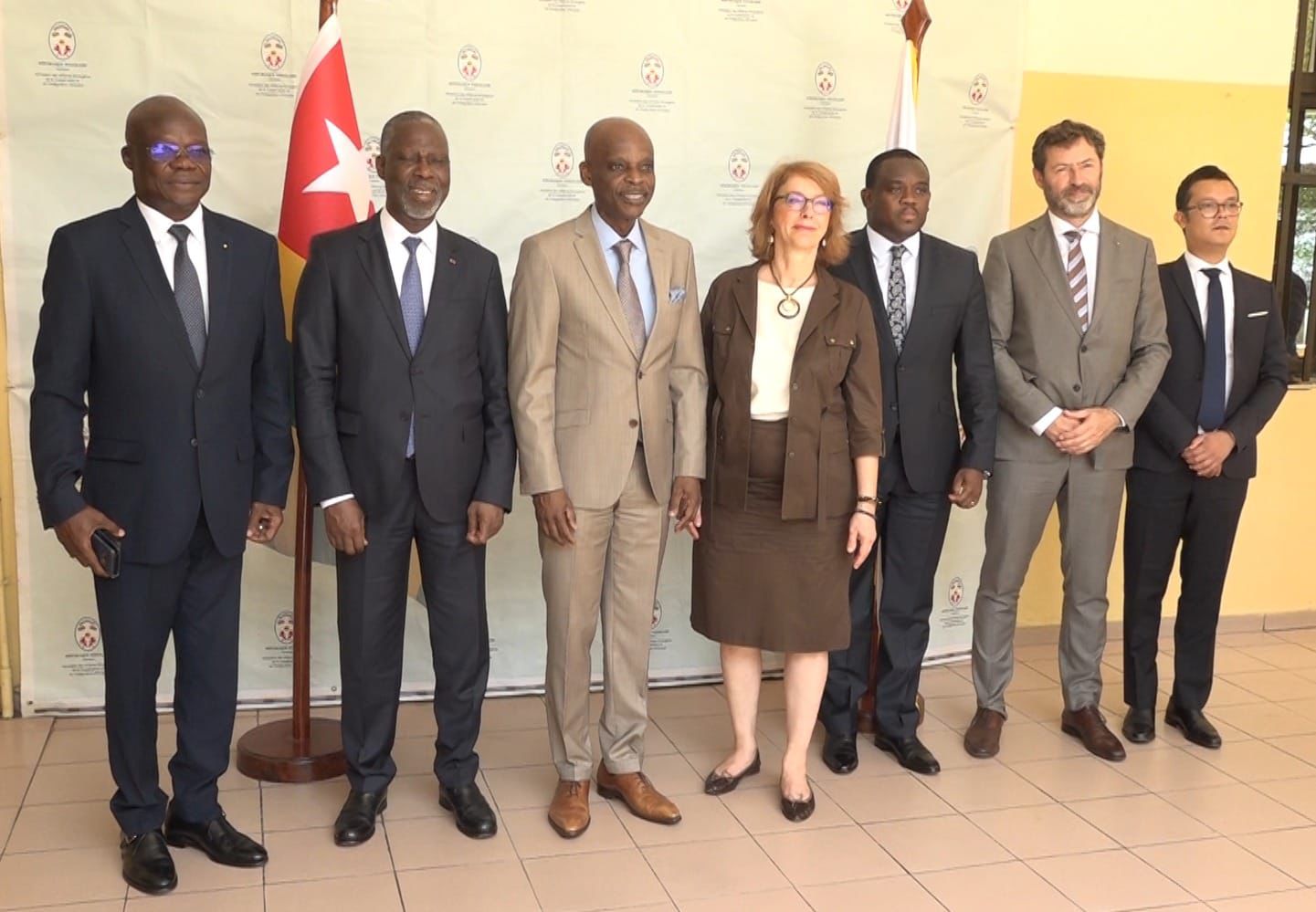

L’OIF, acteur clé : quand la francophonie se mobilise pour l’unité et la prévention des conflits

L’OIF, acteur clé : quand la francophonie se mobilise pour l’unité et la prévention des conflits

Star Garments : un investissement de 13 milliards pour un coton transformé

Star Garments : un investissement de 13 milliards pour un coton transformé  Emploi record : 4 500 postes, surtout pour les femmes togolaises

Emploi record : 4 500 postes, surtout pour les femmes togolaises  Textile vert : le Togo, pionnier mondial du vêtement neutre en carbone

Textile vert : le Togo, pionnier mondial du vêtement neutre en carbone  PIA : le cœur battant de la renaissance industrielle togolaise

PIA : le cœur battant de la renaissance industrielle togolaise  Autonomie économique : le Togo tisse son avenir avec son propre coton

Autonomie économique : le Togo tisse son avenir avec son propre coton